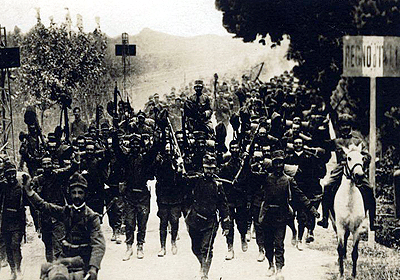

Il 24 maggio 1915, l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale, è diventato una specie di mito fondativo della moderna identità nazionale.

Un mito fondativo ambiguo e forzato, nel quale si è identificata solo una parte del paese, risultato soprattutto del lavoro di appropriazione della memoria della guerra operata dal fascismo e, prima, dall'abile lavoro sul linguaggio di Gabriele d'Annunzio, il vero protagonista mediatico del ''maggio radioso''.

Eppure è indubbio che la partecipazione alla Grande Guerra, tragedia stupida e assoluta, rappresentò un passaggio decisivo per l'identitàdel paese e l'idea stessa di Italia.

Dopo questa data, l'altra, che riguarda la Grande guerra degli italiani, è il 24 ottobre 1917, tutti la ricordano come Caporetto: quindi la disfatta, il presunto tradimento (della truppa? dei politici? dei socialisti? Cadorna prima e i fascisti poi manipolarono Caporetto ancor più del 24 maggio).

Infine, la terza, il riscatto, la Vittoria: il 4 novembre 1918.

Insomma, tutto sembra cominciare lì, dalla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria di quel 24 maggio 1915, che porteràil paese a perdere 600mila vite (900mila secondo altre stime), oltre alle conseguenze politiche catastrofiche: il fascismo, figlio legittimo dell'interventismo, della guerra e della crisi dello Stato liberale, e la partecipazione alla seconda guerra mondiale, accanto alla Germania che l'aveva scatenata per demolire l'assetto europeo uscito dalla prima guerra e sancito a Versailles.

Eppure è indubbio che la partecipazione alla Grande Guerra, tragedia stupida e assoluta, rappresentò un passaggio decisivo per l'identitàdel paese e l'idea stessa di Italia.

Dopo questa data, l'altra, che riguarda la Grande guerra degli italiani, è il 24 ottobre 1917, tutti la ricordano come Caporetto: quindi la disfatta, il presunto tradimento (della truppa? dei politici? dei socialisti? Cadorna prima e i fascisti poi manipolarono Caporetto ancor più del 24 maggio).

Infine, la terza, il riscatto, la Vittoria: il 4 novembre 1918.

Insomma, tutto sembra cominciare lì, dalla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria di quel 24 maggio 1915, che porteràil paese a perdere 600mila vite (900mila secondo altre stime), oltre alle conseguenze politiche catastrofiche: il fascismo, figlio legittimo dell'interventismo, della guerra e della crisi dello Stato liberale, e la partecipazione alla seconda guerra mondiale, accanto alla Germania che l'aveva scatenata per demolire l'assetto europeo uscito dalla prima guerra e sancito a Versailles.

La decisione di entrare nella Grande guerra lasciò la societàitaliana spaccata lungo la linea che divide i ceti piccoli e medio borghesi nazionalisti, gli intellettuali, gli studenti, gli industriali, i grandi giornali - Il Corriere della Sera di Luigi Albertini prima di tutti - da una parte, favorevoli alla guerra;e gli operai dell'industria e i socialisti, contrari e i ceti contadini sostanzialmente estranei alla dialettica ma istintivamente ostili alla partecipazione.

Una frattura che si sarebbe ripresentata alla fine del conflitto e che, con la complicitÃÂ del Re, avrebbe portato l'Italia al fascismo.

Il patto di Londra, Salandra

In veritÃÂ , i giochi erano stati chiusi un mese prima. Almeno per quel che contava e vincolava il governo. Il primo ministro Antonio Salandra, e il ministro degli esteri Sidney Sonnino, dopo mesi di trattative, avevano firmato, il 26 aprile 1915, il Patto di Londra, con le promesse degli Alleati dell'Intesa all'Italia, nel caso di vittoria sull'Austria.

La decisione di entrare nella Grande guerra lasciò la societàitaliana spaccata lungo la linea che divide i ceti piccoli e medio borghesi nazionalisti, gli intellettuali, gli studenti, gli industriali, i grandi giornali - Il Corriere della Sera di Luigi Albertini prima di tutti - da una parte, favorevoli alla guerra;e gli operai dell'industria e i socialisti, contrari e i ceti contadini sostanzialmente estranei alla dialettica ma istintivamente ostili alla partecipazione.

Una frattura che si sarebbe ripresentata alla fine del conflitto e che, con la complicitÃÂ del Re, avrebbe portato l'Italia al fascismo.

Il patto di Londra, Salandra

In veritÃÂ , i giochi erano stati chiusi un mese prima. Almeno per quel che contava e vincolava il governo. Il primo ministro Antonio Salandra, e il ministro degli esteri Sidney Sonnino, dopo mesi di trattative, avevano firmato, il 26 aprile 1915, il Patto di Londra, con le promesse degli Alleati dell'Intesa all'Italia, nel caso di vittoria sull'Austria.

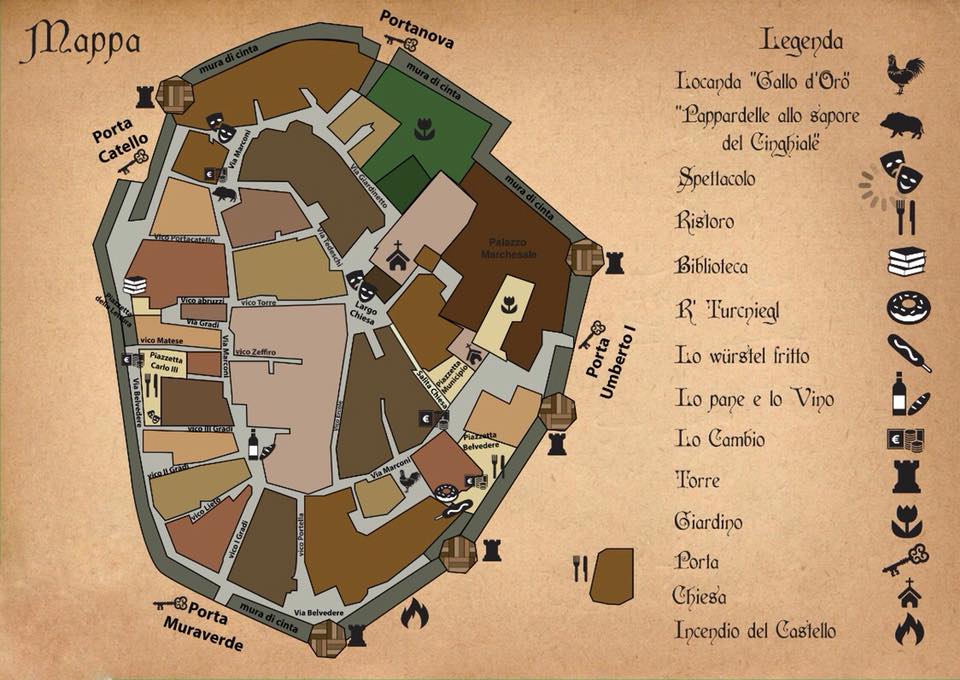

Oltre a Trento e Trieste, terre ''irredente'', l'Italia avrebbe ottenuto il sud Tirolo - abitato prevalentemente da popolazioni di lingua tedesca che si sentivano austriache - l'Istria (Fiume esclusa), abitata soprattutto da sloveni; una parte della Dalmazia (dove gli italiani erano assoluta minoranza); alcune isole dell'Adriatico, Valona e Saseno in Albania e il bacino carbonifero di Adalia in Turchia, oltre alla conferma della sovranitÃÂ su Libia e Dodecaneso. In sostanza: siamo in linea con le rivendicazioni del nazionalismo tribalista del primo Novecento europeo.

L'impegno di Salandra, nel patto segreto di Londra, trovò però una sostanziale opposizione nel Parlamento e in Giolitti, e in parte del governo. Opposizione che venne superata con alcune forzature, che, secondo molti storici, configurarono un vero ''colpo di stato'', con la partecipazione del re.

Gabriele d'Annunzio e gli intellettuali

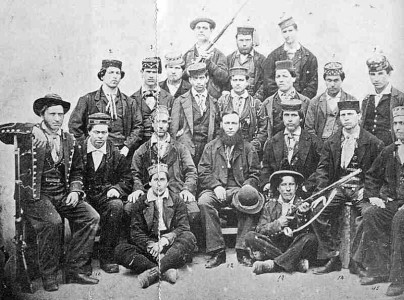

Anche se le file degli interventisti contavano alcune frange del sindacalismo rivoluzionario, i socialisti in fase di nazionalizzazione ''alla Mussolini'', l'irredentismo democratico, il segno della campagna interventista, retorica e aggressiva, venne dato da Gabriele d'Annunzio nella propaganda; e dalla violenza dei nazionalisti nelle piazze.

Oltre a Trento e Trieste, terre ''irredente'', l'Italia avrebbe ottenuto il sud Tirolo - abitato prevalentemente da popolazioni di lingua tedesca che si sentivano austriache - l'Istria (Fiume esclusa), abitata soprattutto da sloveni; una parte della Dalmazia (dove gli italiani erano assoluta minoranza); alcune isole dell'Adriatico, Valona e Saseno in Albania e il bacino carbonifero di Adalia in Turchia, oltre alla conferma della sovranitÃÂ su Libia e Dodecaneso. In sostanza: siamo in linea con le rivendicazioni del nazionalismo tribalista del primo Novecento europeo.

L'impegno di Salandra, nel patto segreto di Londra, trovò però una sostanziale opposizione nel Parlamento e in Giolitti, e in parte del governo. Opposizione che venne superata con alcune forzature, che, secondo molti storici, configurarono un vero ''colpo di stato'', con la partecipazione del re.

Gabriele d'Annunzio e gli intellettuali

Anche se le file degli interventisti contavano alcune frange del sindacalismo rivoluzionario, i socialisti in fase di nazionalizzazione ''alla Mussolini'', l'irredentismo democratico, il segno della campagna interventista, retorica e aggressiva, venne dato da Gabriele d'Annunzio nella propaganda; e dalla violenza dei nazionalisti nelle piazze.

Il poeta, con grande capacitàdi lettura delle dinamiche della societàe abilissimo uso del linguaggio, avvertì il cambiamento in atto nel paese e interpretò il nuovo ruolo dell'intellettuale. D'Annunzio inaugurò, in quelle giornate di maggio 1915, l'epoca dell'estetica della politica, usata per la cosiddetta ''nazionalizzazione delle masse'' che sarebbe poi stata impiegata, dagli anni '20 in poi, nell'ascesa dei movimenti di estrema destra.

Oltre a D'Annunzio molti intellettuali contribuirono a portare il paese nel clima della guerra. A cominciare dai futuristi. Per tutti, in vario modo, la guerra sarebbe stata un cataclisma purificatore e rigeneratore, l'espressione anche estetica ed estrema della modernitÃÂ . E questa interpretazione della guerra ebbe grande effetto sulle classi medie, sugli studenti. Anche quelli moderati, come dimostra benissimo Carlo Emilio Gadda, nel suo Giornale di guerra e di prigionia.

Ben presto, questa convinzione si dimostrò un'illusione, che molti pagarono con la morte, come Umberto Boccioni - per la veritàmorto in seguito a una caduta da cavallo, il 17 agosto del 1916 a Verona, ma che ebbe modo di saggiare il fronte - e Carlo Erba, morto sull'Ortigara, il 12 giugno 1917. Non la pagò D'Annunzio, che non cambiò mai idea ma che ebbe l'accortezza di stare lontano dai luoghi dove si sparava, appena un passo indietro, sempre pronto a declamare e incitare, libero di muoversi lungo le retrovie. A celebrare la morte, quella altrui.

Il poeta, con grande capacitàdi lettura delle dinamiche della societàe abilissimo uso del linguaggio, avvertì il cambiamento in atto nel paese e interpretò il nuovo ruolo dell'intellettuale. D'Annunzio inaugurò, in quelle giornate di maggio 1915, l'epoca dell'estetica della politica, usata per la cosiddetta ''nazionalizzazione delle masse'' che sarebbe poi stata impiegata, dagli anni '20 in poi, nell'ascesa dei movimenti di estrema destra.

Oltre a D'Annunzio molti intellettuali contribuirono a portare il paese nel clima della guerra. A cominciare dai futuristi. Per tutti, in vario modo, la guerra sarebbe stata un cataclisma purificatore e rigeneratore, l'espressione anche estetica ed estrema della modernitÃÂ . E questa interpretazione della guerra ebbe grande effetto sulle classi medie, sugli studenti. Anche quelli moderati, come dimostra benissimo Carlo Emilio Gadda, nel suo Giornale di guerra e di prigionia.

Ben presto, questa convinzione si dimostrò un'illusione, che molti pagarono con la morte, come Umberto Boccioni - per la veritàmorto in seguito a una caduta da cavallo, il 17 agosto del 1916 a Verona, ma che ebbe modo di saggiare il fronte - e Carlo Erba, morto sull'Ortigara, il 12 giugno 1917. Non la pagò D'Annunzio, che non cambiò mai idea ma che ebbe l'accortezza di stare lontano dai luoghi dove si sparava, appena un passo indietro, sempre pronto a declamare e incitare, libero di muoversi lungo le retrovie. A celebrare la morte, quella altrui.

foto e articolo preso online

foto e articolo preso online

24/05/2019

C.Varriano

28521